納豆をつくってみました。

自家製納豆にチャレンジしました。

結論からいうと、自家製発酵食品の中では上級編になりますね。

納豆になることはなりますが、すこし難しい印象です。

あまった大豆でつくってみました。

納豆をつくってみました。

味噌用に買った大豆が微妙にあまったので、前からやりたかった納豆つくりにチャレンジです。

ネットでリサーチする限り、それほどハードルが高い感じでもありません。

まずは、鍋で100gほどの大豆を4時間煮ました。

納豆というと、藁の中にいる納豆菌で発酵させるイメージです。

実際に、その方法で納豆をつくった知り合いもいます。

しかし、ネットによると、それでは雑菌が入るなど、すこしリスキーのようですね。

一番完璧なのは、納豆菌を使う方法です。

ところが、その納豆菌、Amazonでもってしてもなかなかのお値段なのでした。

そこで、今回は次策の、市販の納豆から菌を抽出する方法でトライしました。

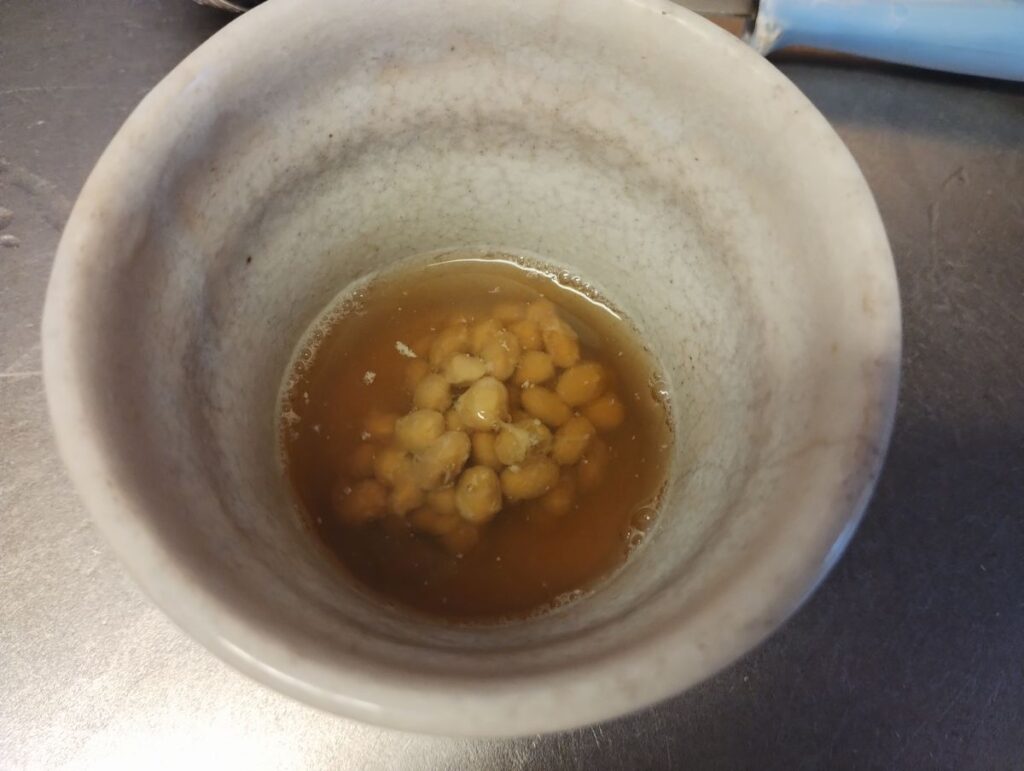

大豆の煮汁に大さじ一杯の納豆を入れてカマカマすると、納豆菌液ができるようです。

あとは、これを煮えた大豆に振りかけて、40℃ほどの環境で18時間ほど放置ですね。

問題は、その40℃の環境をいかにしてつくるかですね。

炊飯器ではうまくいきませんでした。

40℃の環境は、ヨーグルトメーカーがあれば完璧らしいです。

しかし、ヨーグルトメーカーは持ち合わせがないので、代わりに炊飯器を使ってみました。

保温状態の炊飯器は、温度計で確認すると60℃ぐらいです。

すこし高めですが、納豆菌は120℃でも死なないようですので、なんとかなるでしょう。

18時間後、ただの固い豆ができあがりました。

糸はまったく引かず、本当に納豆の風味がするだけの、ただの固い大豆です。

これはこれで、お酒のつまみにはなりましたが、でも、結論的には失敗ですね。

その後、帰省したときに、母親にこの話をしました。

そうしたトコロ、母親の実家では、かつて納豆を自作していたとのコトです。

それで、ポイントは発酵時の温度のようですね。

これが高すぎても低すぎても、糸を引く納豆にはならないとのコトでした。

はかせ鍋にホッカイロでリベンジです。

ということで、母親からのアドバイスをもとに、圧力鍋て煮た250gの大豆でリベンジです。

今度は、はかせ鍋を使って発酵させてみました。

この鍋は、鍋の温度を数時間にわたってキープすることができます。

これでカレーをつくると最高なのですが、この保温機能は納豆つくりにも使えそうですね。

圧力鍋て煮た大豆をはかせ鍋に移し、そこに市販の納豆から抽出した納豆菌を振りかけます。

はかせ鍋の底面にホッカイロを貼って、40℃前後の発酵環境を実現しました。

翌日、大豆の表面が白くなって糸を引いていました。

味も、まごうことなき納豆です。

大粒で、食べ応え十分の納豆ができました。

おもしろいのは、その味ですね。

納豆菌を抽出した市販の納豆とは、まったく別の味になりました。

なるほど、納豆の味は豆で決まるようですね。

それで、この自作納豆、これはこれで素朴でおいしいのですが。

しかし、市販されている納豆の、あの洗練された味には程遠い感じです。

どうしたら、あの市販品の味が実現できるのか、納豆つくりの道はまだまだ続きそうです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません