アウフヘーベンが、やっとわかりました。

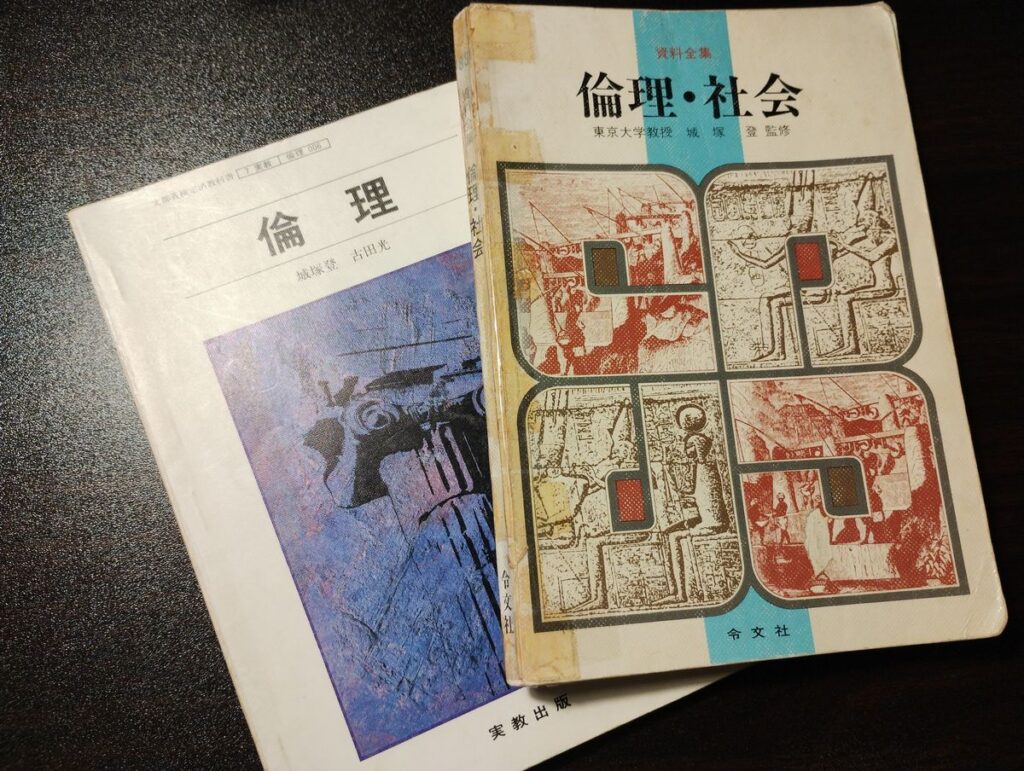

実家から、高校のときの倫理の教科書をサルベージしてきました。

そして、あらためて読み返して、アウフヘーベンがやっとわかりましたね。

今回は、その顛末と私の人間観を、つらつらと書いてみたいと思います。

実家から、倫理の教科書をサルベージしました。

昨日は、実家ミッション年明けバージョンを遂行するため、実家にいってきました。

最近は実家にいくたびに、かつての本棚をサルベージするのが楽しみになっています。

今回は、長らく行方不明だった高校のときの倫理の教科書を掘り出してきました。

この倫理の教科書、特に資料全集のほうは、とてもよくまとまっています。

古今東西の著名な哲学者や思想家の思想が、コンパクトに解説されているのですね。

長らく、キチンと読みたいと思っていて、大学進学のときもアパートに持っていきました。

ただ、その思いとは裏腹に一度も手に取ることなく、そのまま行方不明になっていたのでした。

それが、35年経って突然現れたりするのですから、おもしろいモノです。

そして、昨晩から教科書のほうを読み始めました。

ソクラテスの弁明から始まる高校倫理史。

自分の思想史理解も、それほど間違っていないと、悦に入りながら読み進めました。

アウフヘーベンを習う意味が、やっとわかりました。

教科書は、佳境の近代哲学史編に突入します。

デカルト、カント、ヘーゲルと、なつかしく読み進めていきます。

そして、ヘーゲルの章で、はじめてアウフヘーベンについての理解が得られたのでした。

このアウフヘーベン、高校で倫理の勉強をした人ならお馴染みの哲学用語だと思います。

私も、確か高校一年の早い時期に出会った概念でした。

アウフヘーベンの概念自体は、それほど難しいモノではありません。

Aという存在に対して、それに反する(矛盾する)Bという存在があり。

そのAとBが”ガチンコ”することで、新たなるCに進化するという話です。

このレベルであれば、17歳の私にもなんとなく理解はできました。

確かに、世の中には、そのようなコトもあるとは思います。

ただ、あれほど大上段に、聞きなれないドイツ語で偉そうに語るようなコトなのかが疑問でした。

止揚という奇天烈な和訳を覚えて、テストに備えるレベルの話とは思えなかったのです。

そこのトコロが、長らく引っかかっていたのでした。

今回、よくよく教科書を読んだら、アウフヘーベンは歴史観のひとつなのですね。

そして、マルクスの唯物史観のベースになった概念だと知って、目から鱗が落ちました。

マルクスが、世界は資本主義→社会主義→共産主義と進化する旨、仮説したのは有名な話です。

アウフヘーベンは、これの元ネタだったのですね。

なるほど、ここに繋がるから絶対に覚えろと、倫理の先生は大騒ぎしていたのでしょう。

思想史におけるアウフヘーベンの重要性が理解できて、やっとモヤモヤが晴れました。

私も、すこしは人間が肯定できるようになったようです。

しかし、それだったら、先にそれを言ってくれと思いましたね。

というか、「もっとちゃんと教科書を読んでおけよ、40年前の自分」という話です。

とはいえ、たぶん当時も、この部分を読んではいたのだろうと思います。

ただ、17歳の私に、この概念の連鎖は及びもつかないトコロだったのでしょう。

ふり返れば、当時の私は、人間というモノが信じられないのでした。

自分を顧みても、昨日黒と思っていたコトが今日は白で、次の瞬間には赤や青に変わるのです。

人間とは、そのように移ろいやすく掴みどころがないモノだと思っていました。

そして、そのような人間や、その人間が形成する社会の探求。

それを目指したところで、ただのドンキホーテだと、勝手に諦念していたのですね。

あのころ信じられるモノは、マジメに自然科学だけでした。

その後、就職して35年ちかくカオスな人間社会に身を投じて。

あいかわらず人間は理解不能ながら、それほど悪いモノでもないと思えるようになりました。

それが今回、アウフヘーベンの重要度を理解できた要因なのかもしれません。

本日、倫理の教科書を読了しました。

思うに、人間はいつも時代も自分の都合優先で生きているのですね。

それを、マジメな哲学者や思想家たちが、理解解明しようと懸命に努力しているのでしょう。

そのエンドレスな繰り返しが、思想史なのかもしれないですね。

そして、そのような人間とは、なかなかにおもしろいモノだなぁと。

そんな風に思えるようになった自分に、ちょっと苦笑いのお正月休みなのでした。