フローリングの床をなおしました。

腐食してしまったトイレの床をなおしてみました。

通常、フローリングの修理は、業者におまかせがデフォルトのようですけど。

知恵と工夫をもってすれば、DIYでもなんとかなるモノですね。

トイレの床がボロボロでした。

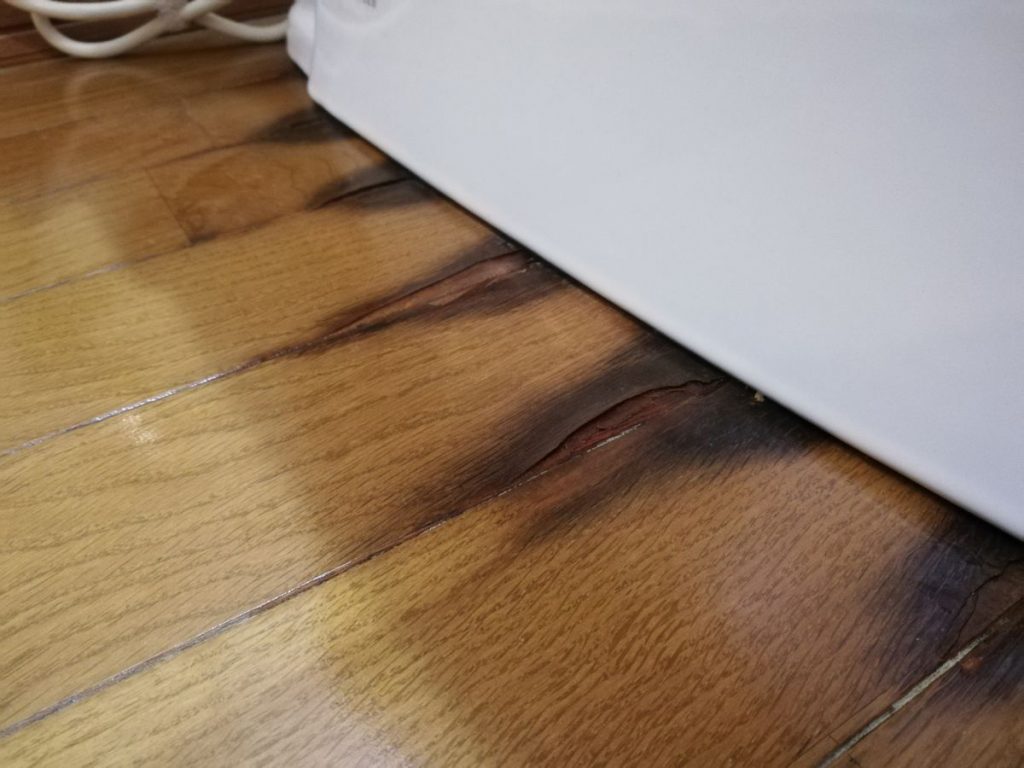

数年前から、トイレの床が腐食してボロボロの状態でした。

原因は、便器の結露です。

これが床にたまって腐食したのですね。

山形は豪雪地帯なので、冬場は湿度が高いです。

この環境でトイレの床をフローリングにするのは、ある意味設計ミスかもしれないですね。

本件で、トイレの多くがタイル張りである理由が、とてもよくわかりました。

腐食したトイレの床は黒ずんでいて、見た目からして最悪です。

これまでは、マットで隠して見て見ぬふりをしてきました。

しかし、ここにきて、いよいよ床がササクレてきたのです。

これでは、トイレ掃除もままなりません。

現実を直視し、修理を決行することにしました。

ウッドエポキシを使いました。

さっそく、修理方法をネットで調べました。

そうしたところ、フローリングの修理は基本、業者に頼むべきモノのようです。

要は、腐ってしまったときは、張替えするしかないということですね。

でも、床の張替えとなると、これはこれで大掛かりな工事になってしまいます。

今回は、腐食しているのが表材だけですし、なんとかDIYで直せないモノかと考えました。

それで、基本的にこれは、虫歯の治療と同じですね。

腐った部分を削り取り、パテで埋めて着色すれば直るハズです。

ということで、これを前提にあれこれ調べて、修理の方針を固めました。

まずは、腐食した部分を彫刻刀で削っていきます。

腐食していないところまで削れたら、今度はパテ埋めしていきます。

ちなみに、この木材用のパテもいろいろなモノが市販されていますね。

ネットなどでいろいろと調べて、今回はこちらのパテを使うことにしました。

コニシボンドのウッドエポキシです。

エポキシの名の通り、粘土状のA剤とB剤を手で練り合わせて使うパテですね。

固まれば水にも強く着色性もいいということで、今回の修理にはうってつけという感じです。

実際に練り合わせてみると、少し硬めのパテでした。

水で濡らした指で表面をならしてあげると、きれいに仕上がるようです。

ちなみに、こちらのパテにはビニールの手袋がついています。

直接手で触れてはいけないようで、場合によっては子どもができなくなるとの由。

ちょっとビビるようなことが、取扱説明書には書いてありました。

でも、手袋をしながらだと作業性がとても悪いです。

なので、今回は、練り込むところだけ手袋で、あとは直接手で触りながら作業を行いました。

もちろん、手が被れるようなこともなく、少しの間なら大丈夫のようです。

パテは、塗って3日もすると、カチコチに固まります。

これで、床としては完全に復活ですね。

ただ、このままでは、見た目があまりにも残念です。

ということで、今度はこれに着色をしていきます。

ローラーを使って木目調に着色します。

まずは、紙やすりで塗装面をならしていきます。

ここをいかに丁寧にするかで、以降の仕上がりが変わってきますね。

また、パテで埋まってしまった床材のつなぎ目を、彫刻刀で作っておきます。

塗料は床の色に合わせて、今回はブラウンとカーキーの2つを使ってみました。

これで、木目調にしていきます。

まずは、ブラウンで下地を塗って、それが乾いたらカーキーで上塗りです。

そして、アマゾンで見つけた木目模様用のパターンローラーを使って木目を入れていきます。

ローラーの使い方は、いたって原始的です。

上塗りの塗装が乾く前に、ローラーでこすって模様をつけるのですね。

ローラー表面の渦巻き状のパターンがミソで、これで塗装が木目調になるのです。

ただまぁ、言うは易く行うは…、ですね。

なんどか試行錯誤を繰り返して、ようやくそれっぽく仕上がりました。

ローラーの端の部分で、軽くなでるようにこするといい感じですね。

雰囲気的には、油絵を描く感じでしょうか。

まぁ、油絵など描いたことないですけどね。

上塗りが乾いたら、最後に薄めの塗料で再上塗りするといいようです。

最初は微妙だった木目模様も、塗装が乾くとそれっぽく見えてきますね。

ということで、思いの外、良い感じに仕上がりました。

近くで見れば修理した感がアリアリですけれど、遠目にはほとんどわかりません。

もちろん、これからはササクレを気にせずに、トイレ掃除もできますね。

材料費は数千円、これで予定していた以上の仕上がりになって大満足です。

今回の修理で、その気になればフローリングのDIYもできることがわかりました。

これと同じ要領で、今度は結露で腐食したベランダの床を直してみようと思っています。