豆腐ようを仕込んでみました。

沖縄で食べた豆腐ようがあまりに絶品で、自分で仕込んでみました。

参考にしたのは、いつものとおりのネット記事です。

紅麹を使っていないので見た目はホワイトですが、風味や食感は同等になるとのこと。

気が早いですが、いまからできあがりがとても楽しみです。

沖縄で食べた豆腐ようが絶品でした。

地震や飛行機事故など波乱な幕開けの2024年ですが、我が家はまぁまぁ平和です。

今年は、豆腐よう作りからスタートしました。

豆腐ようといえば沖縄の珍味として有名ですね。

はじめてこれを口にしたのは、24年前の沖縄ハネムーンのときです。

ホテル内の居酒屋で、珍味というコトでチャレンジしてみたのでした。

そして、そのときはなぜか、これといった感動はありませんでした。

ぶっちゃけ、温泉旅館の前菜ででてくる卵豆腐といった感じでしたね。

一応、お土産でも買ったのですが、豆腐ようについてはそれっきりでした。

ところが、年末の沖縄旅行で食べた居酒屋さんの豆腐ようが絶品だったのです。

その味は、私がもつ豆腐ようのイメージを完全にくつがえすほどの衝撃でした。

ウニのような、いや、それとも違う絶妙な風味に、チーズのような食感がたまりません。

これをつまみに泡盛ロックをチビチビが、もう至極のひとときです。

居酒屋さんの豆腐ようが特別なのか、あるいは初見からの24年で私の舌が肥えたのか。

理由はいまひとつわかりませんが、とにかく一発で豆腐ようの虜になりました。

しかしこの豆腐よう、空港などで売ってるお土産モノはいま一つの感じがします。

そこで、ここはひとつ自分で作ってみることにしました。

小林武夫先生の記事を参考にしました。

ネットで検索すると、作り方を案内しているサイトがたくさん出てきます。

その中で、今回は小林武夫先生の記事を参考にしました。

小林先生は、あの日経夕刊の連載で有名な方ですね。

発酵学のプロが紹介する作り方ですから、期待に胸が膨らみます。

なお、今回は紅麹を使わないので豆腐ようらしい紅色にはなりません。

味や食感は相応のようですので、まずはこれで試してみたいと思います。

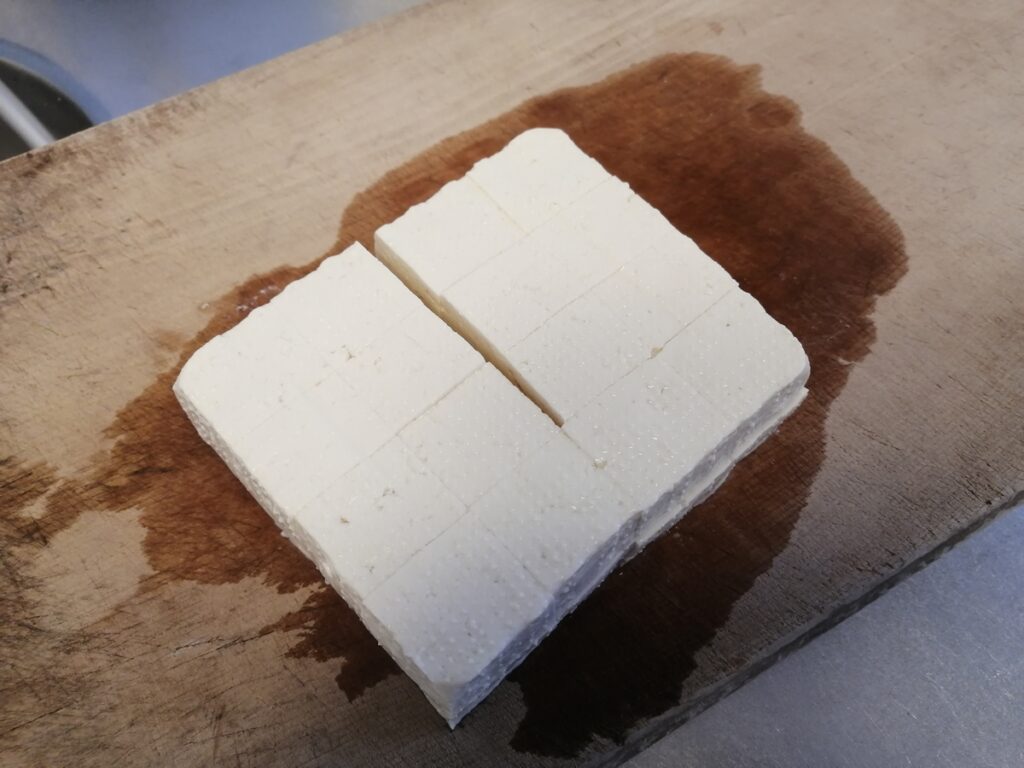

まずは、いつもの木綿豆腐を2cm角に切ります。

キッチンペーパーで水切りしたら、ザル(蕎麦の麺すくい網)で半日ほど乾燥します。

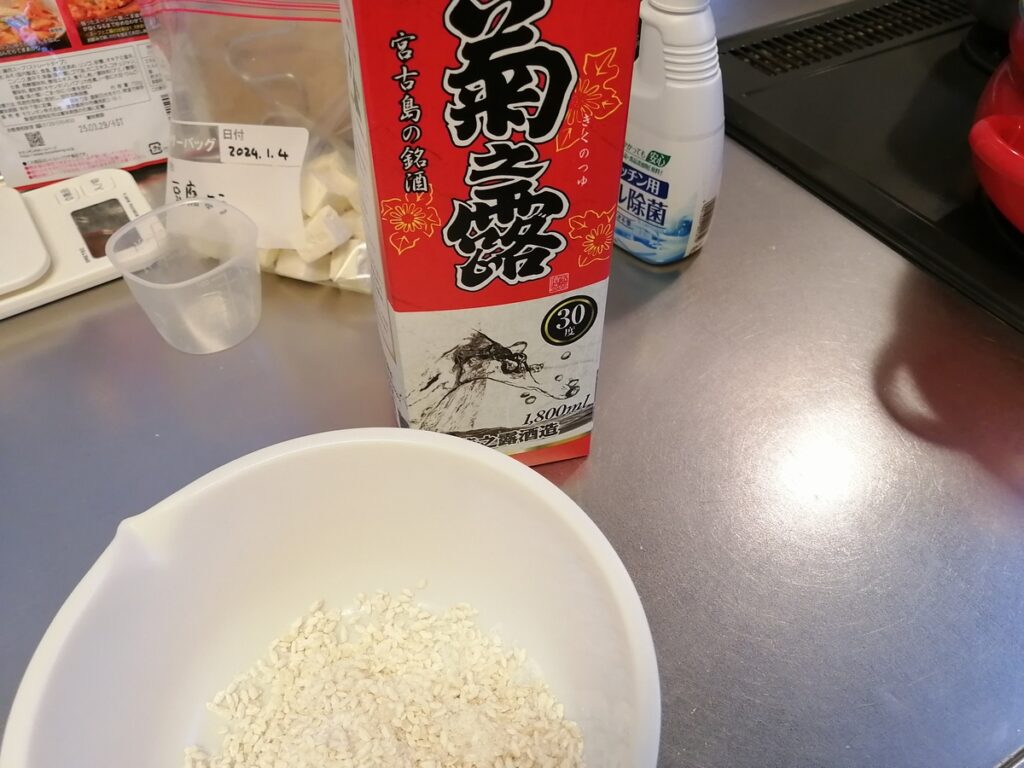

あとは、1カップの麹と40gの塩で塩麹を作って、そこに泡盛を注ぎます。

泡盛は、地元の大手酒販店で紙パックの菊之露を購入しました。

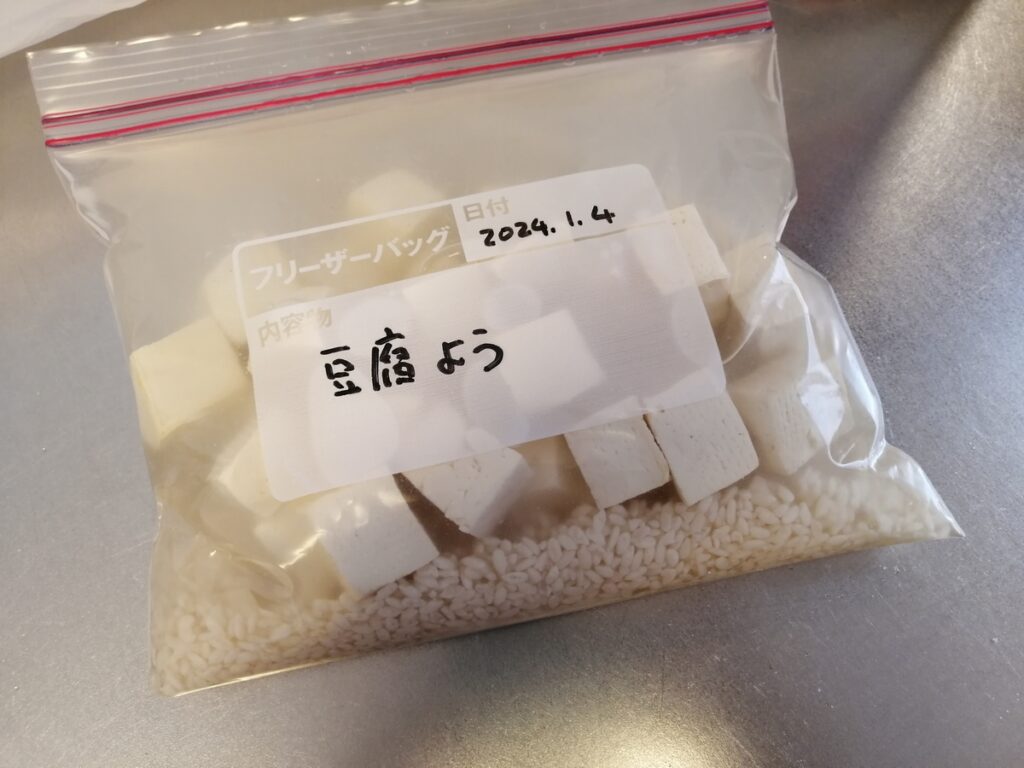

そして、材料をすべてジップロックに入れて封をすれば、仕込みは完了ですね。

ジップロックに仕込んだ日を記載して、あとはでき上りを待つだけです。

半年後のできあがりが、とても楽しみです。

ということで、あの複雑深遠な風味からは想像できないほど、仕込みはとてもイージーです。

唯一、豆腐が空気に触れないように泡盛漬けにするところがコツのようですね。

そして、ここからでき上がるまで4〜6ヶ月ほどかかるようです。

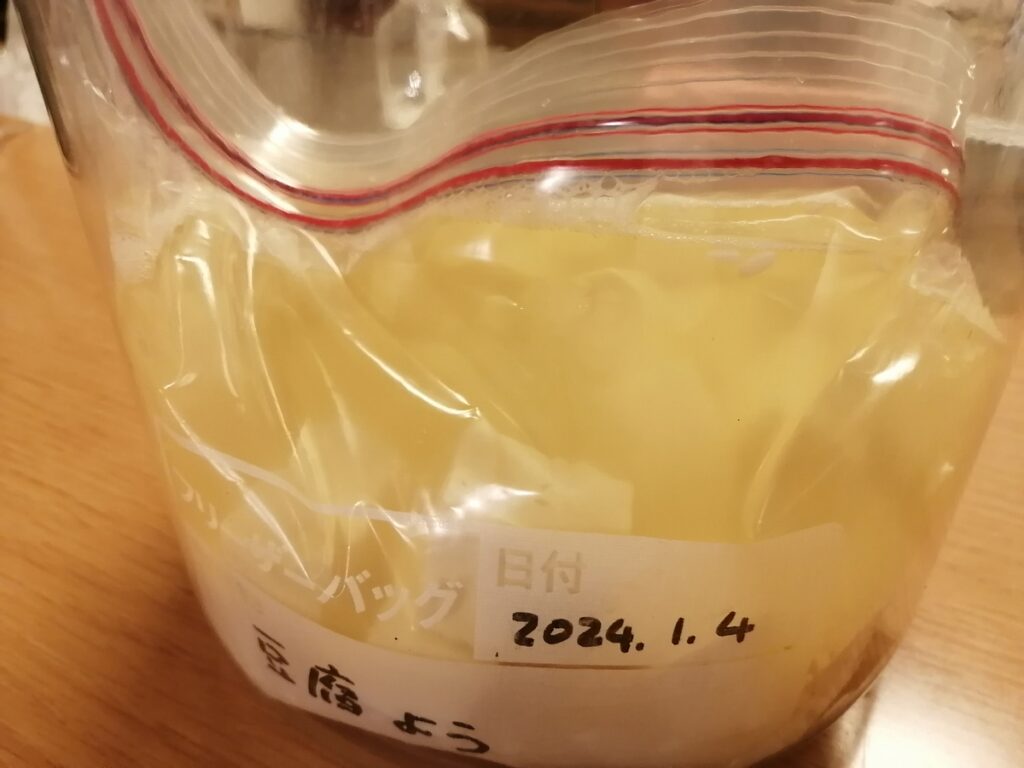

ちなみに、仕込んで4日目の状態がこちらですね。

全体的に黄色になって、シュワシュワと二酸化炭素も発生しているようです。

まずは、順調に発酵しているようで一安心ですね。

さて、自家製の豆腐ようはどのような味になるのか、半年後の開封がとても楽しみです。