草刈機を修理しました。

今回は、オートバイではなくて草刈機の話題です。

2stエンジンの草刈機を修理しました。

草刈機のような農耕機は、機械的にはオートバイの従妹のようなモノだと思います。

修理自体にも、どこかオートバイに通じるモノを感じました。

実家の草刈機が吹け上がらなくなりました。

カブとガンマの整備が一段落ついて、残すは900SSのキャブ修理です。

しかし、その前に実家の草刈機を直さなくてはいけません。

こちらも、8月に草刈りしたときから、スロットル全開で失速する状態です。

9月のお彼岸に草刈りをする予定ですので、それまでに何とかしなくてはいけません。

不調の理由については、おおよそのアタリはついています。

たぶんキャブの目詰まりというコトで、バラシて清掃すれば直るでしょう。

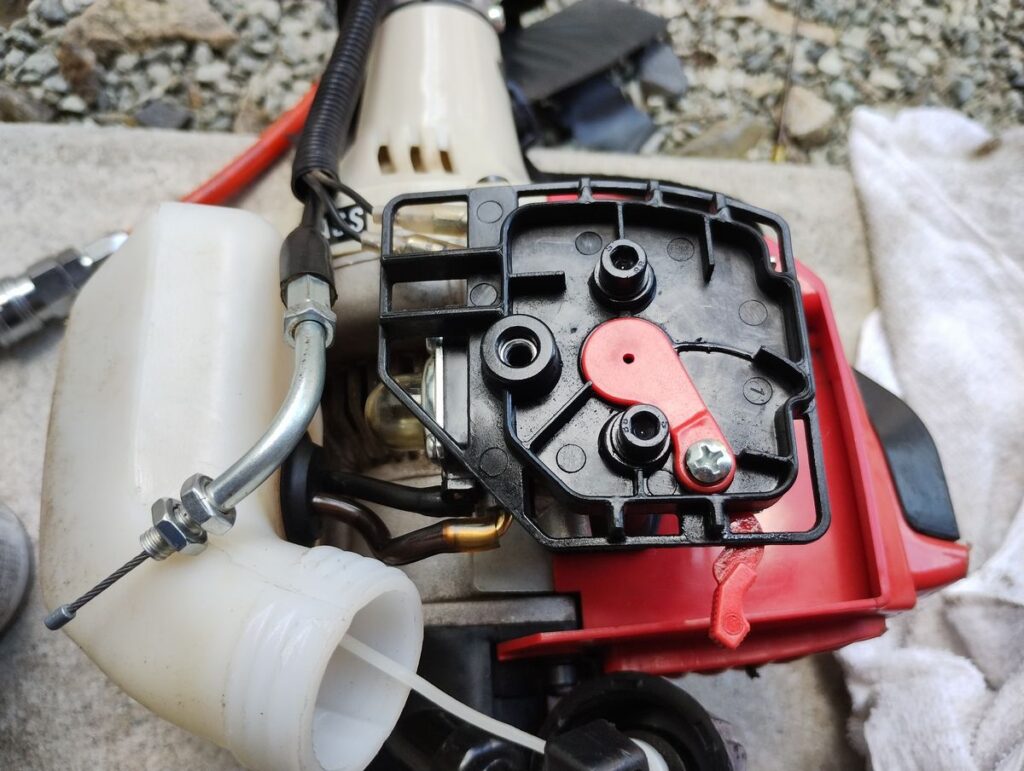

ということで、まずはエアクリボックスもとい、エアクリカバーを外します。

草刈機らしく、エアクリにはたくさんの砂埃が付着していました。

これは、あとからエアーで吹いておきます。

次に、キャブと共締めになっているチョークユニットを外します。

チョークの構造はとてもシンプルで、閉じたときはこんな感じですね。

チョークユニットを外せば、今回の主役、キャブレターとご対面ですね。

あとは、スロットルワイヤーと燃料ホースを外してキャブを取り外します。

このあたりは、カブのキャブ以上に楽勝ですね。

草刈機のキャブはダイヤフラム式です。

取り外したキャブを、Bikeのキャブでいうトコロのスライドピストン側からバラします。

草刈機の場合は、スライドピストンではなくスロットルバルブですけどね。

これがクルッと90度回転することで、スロットル全開になります。

オートバイのキャブレターと違って、JNの位置はスロット開度に関わらず、常に一定ですね。

Walbroのキャブレター、草刈機やチェーンソーのキャブは、だいたいがここのモノのようです。

スライドピストン側の次は、フロー室側の分解です。

とはいえ、ダイヤフラム式の草刈機キャブには、フロー室という概念はありません。

Bikeのキャブのフロー室に相当する部分には、ダイヤフラムというゴム板があります。

それが、エンジンの脈動で上下に動いて、ベンチュリ―管に燃料を供給します。

草刈機は天地返しすることもあるので、オーバーフローしないこのタイプ一択になるようですね。

ということで、まずは始動に必須のプライマリーポンプを外します。

噂のダイヤフラムとご対面ですね。

ダイヤフラムを破かないように慎重に外しました。

今回は、フロートバルブもチェックしました。

慎重にネジを外して、フロートバルブのピンを抜きます。

フロートバルブも大丈夫そうでした。

しかし、こんな複雑なトコロに混合ガソリンを入れたら、目詰まりするのも自明ですね。

あらためて、草刈機には定期的なメンテナンスが必要だと思いました。

キャブの清掃で無事に復活しました。

バラバラにしたキャブレターは、しばしキャブクリーナー漬けにします。

汚れが分解される間に、草刈刃を取り付ける部分のギアボックスをグリスアップしました。

オートバイのメンテナンスに例えると、チェーンの清掃とグリスアップですね。

グリスは、ギアボックス横のグリス穴から投入します。

ギアボックスを回すワイヤーにもグリスを塗っておきました。

ここは、オートバイのメーターギアと同じですね。

ギアボックスのメンテが終わったら、キャブの修理に戻ります。

穴という穴をエアーで吹いて、元通りに組み立てました。

あとは、本体に組み込んで完了ですね。

最後に試運転がてら、庭の芝の際を刈ってみました。

草刈機で芝を刈ると、笑えるぐらいにメチャクチャ刈れます。

刈りすぎてしまわないように、慎重に芝に刃をあてました。

そして結論、草刈機も完調になりました。

スロットルを全開にしても失速することなく、ウルトラスムーズに吹け上がります。

これで、キャブ整備第二弾も無事に完遂ですね。

それではいよいよラスボスの、900SSキャブ整備に心置きなく取りかかりたいと思います。